Figure emblématique du journalisme niçois et patriote engagé, Charles Buchet, rédacteur en chef de L'Éclaireur de Nice, a connu un destin tragique durant la Seconde Guerre mondiale. Arrêté par la Gestapo pour ses liens avec la Résistance, il est mort d'épuisement au camp de Bergen-Belsen le 19 avril 1945, seulement quatre jours après sa libération par les troupes britanniques. Son histoire est celle du courage, du sacrifice et d'un héritage familial qui a marqué la presse azuréenne.

Points Clés

- Charles Buchet, rédacteur en chef de L'Éclaireur de Nice, fut arrêté par la Gestapo le 25 mai 1944.

- Il fut déporté dans les camps de concentration de Neuengamme, Wilhelmshaven et Bergen-Belsen.

- Il est décédé le 19 avril 1945, quelques jours après la libération du camp, victime des séquelles de sa détention.

- Son fils, Charles dit "Charly", a suivi ses traces en devenant une figure de la rédaction du journal Nice-Matin.

Un journaliste patriote face à l'occupation

Né à Nice le 28 octobre 1892, Charles Buchet, surnommé "le baron" en référence à son aïeul général anobli, était un homme de convictions. Vétéran de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de Guerre, il portait encore dans sa chair les éclats d'obus et le deuil de son jeune frère Jean, tombé au Chemin des Dames.

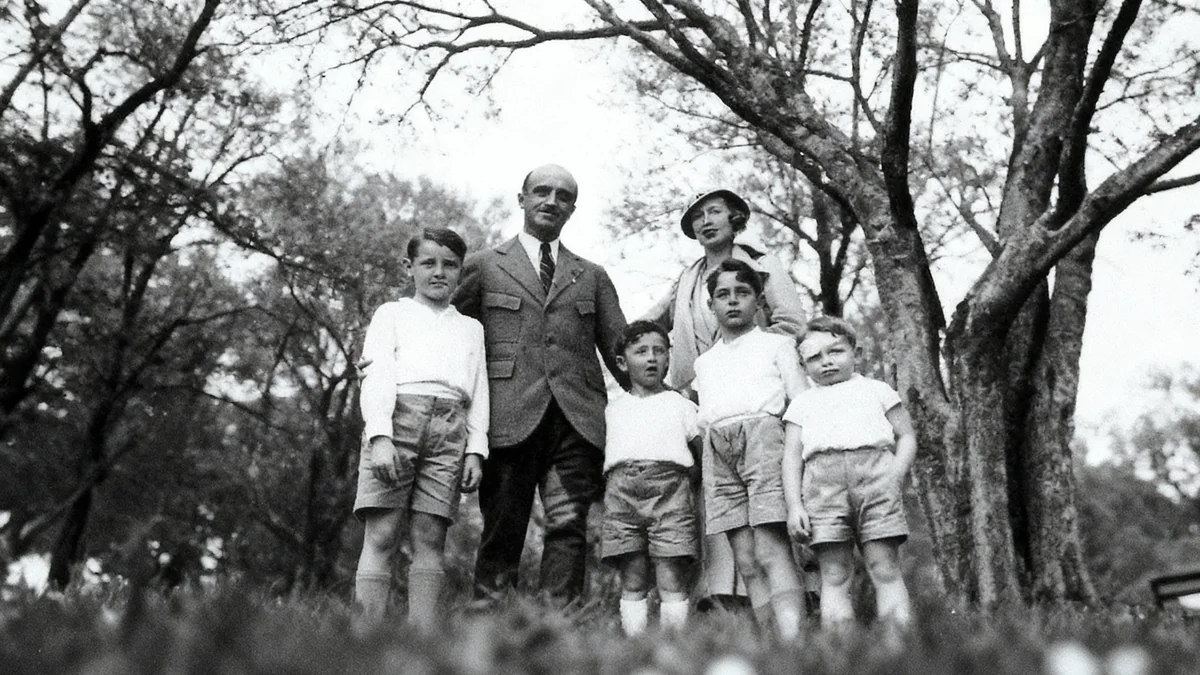

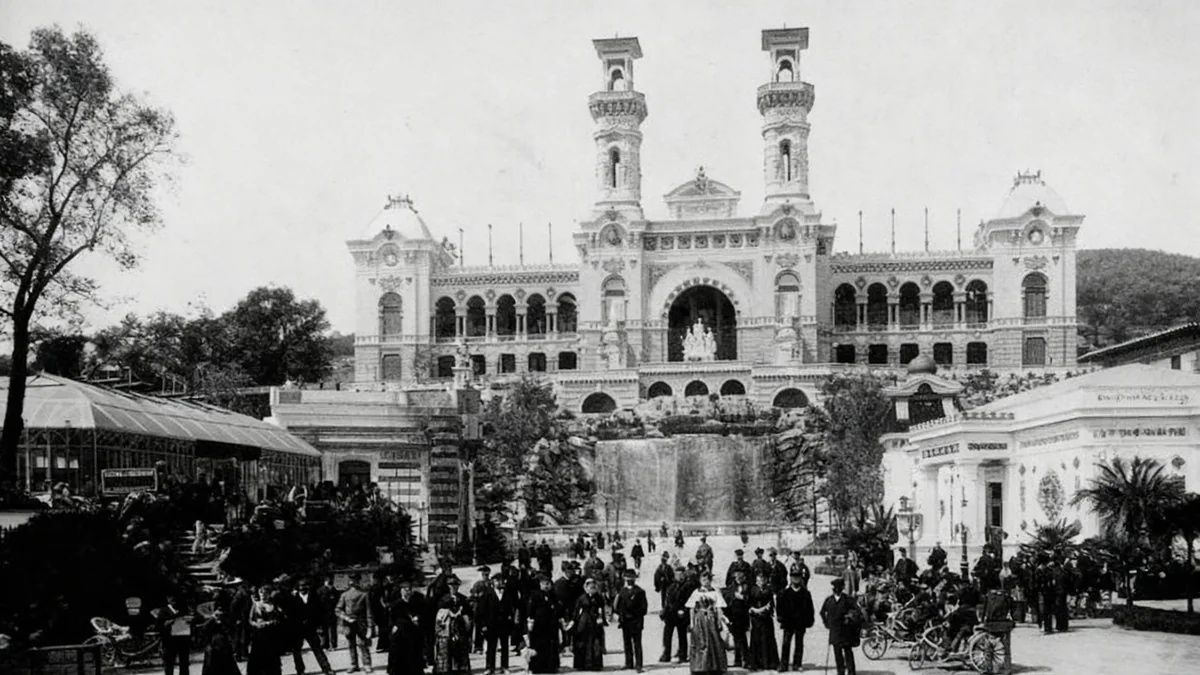

Après la guerre, il rejoint son oncle, Léon Garibaldi, à la direction du plus grand quotidien régional de l'époque, L'Éclaireur de Nice. Son talent le propulse rapidement au poste de rédacteur en chef à seulement 30 ans. Il y mène une carrière respectée tout en fondant une famille avec son épouse, Euphrosine "Rosy" Gorvitz, qui lui donnera quatre fils.

Le journalisme sous la censure

Avec l'occupation de Nice par les troupes du Reich en septembre 1943, le travail de journaliste devient un exercice périlleux. Charles Buchet entre régulièrement en conflit avec la censure allemande, qui lui reproche de ne pas publier d'articles favorables à l'occupant et de glisser des informations sur les succès des Alliés.

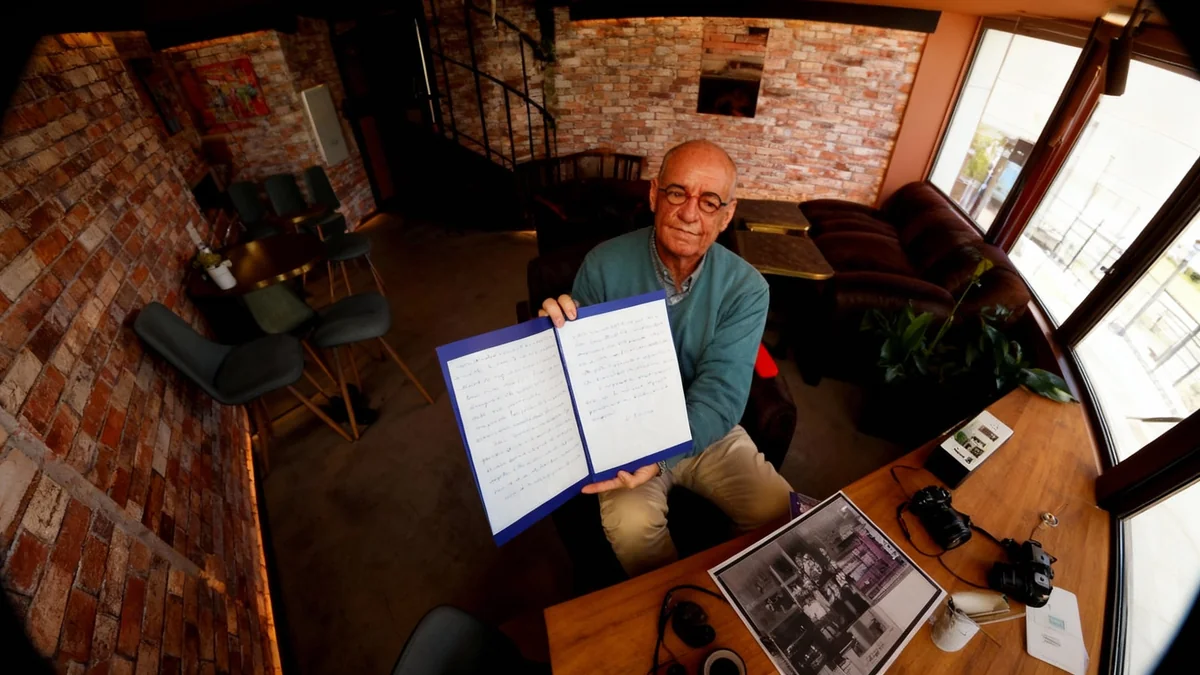

Son plus jeune fils, Léo Buchet, se souvient de la tension palpable à la maison. "Mon père avait de sérieux problèmes avec la censure allemande", a-t-il raconté. "J’ai le souvenir de discussions interminables qu’il avait avec ces gens. Ça se passait le soir, par téléphone, à la maison."

L'arrestation et le début du calvaire

Le point de rupture survient le 25 mai 1944. La Gestapo fait irruption dans les locaux du journal, situés sur l'avenue de la Victoire, aujourd'hui avenue Jean-Médecin. Les Allemands soupçonnent que les rotatives servent à imprimer le journal clandestin Combat. Ils découvrent des faux tampons destinés à la Résistance.

Charles Buchet est arrêté sur-le-champ, ainsi que son oncle Léon Garibaldi et l'administrateur Camille Cappatti. Pour le rédacteur en chef, c'est le début d'un long et terrible voyage vers les camps de la mort.

Le dernier adieu

La famille Buchet n'est pas épargnée. Léo Buchet a décrit la perquisition brutale de leur domicile, un souvenir traumatisant pour l'adolescent qu'il était. La dernière fois qu'il verra son père, ce sera à la gare de marchandises de La Bocca, près de Cannes.

Sa mère, ayant appris que les prisonniers niçois allaient être déportés par train, a réussi à trouver un commerçant pour les y conduire. À travers les vitres embuées d'un wagon, la famille aperçoit une dernière fois la silhouette de Charles, avant que le convoi ne s'ébranle vers l'Allemagne.

Le chemin de croix des camps de la mort

Le périple de Charles Buchet le mène d'abord au camp de Neuengamme, dans le nord de l'Allemagne. Il est ensuite transféré au camp de travail forcé de Wilhelmshaven. Les conditions de vie y sont inhumaines, marquées par la faim, le froid et les mauvais traitements.

Un convoi bombardé par erreur

En mars 1945, face à l'avancée des Alliés, les nazis évacuent les prisonniers vers l'est. Le convoi de Charles Buchet est bombardé en chemin. Sur 390 détenus, seuls 140 survivent, dont le journaliste niçois, déjà très affaibli par ses anciennes blessures de guerre.

Les survivants sont dirigés vers Bergen-Belsen, un camp où l'horreur atteint son paroxysme. Les prisonniers, réduits à l'état de squelettes, sont contraints de transporter les cadavres de leurs camarades vers des charniers. La faim et les maladies, comme le typhus et la tuberculose, déciment les rangs.

Une libération tragique et un héritage durable

Le 15 avril 1945, les troupes britanniques libèrent le camp de Bergen-Belsen. Elles y découvrent un spectacle apocalyptique : près de 60 000 prisonniers faméliques et des milliers de corps sans vie. Saisis d'effroi, les jeunes soldats commettent une erreur fatale en distribuant leurs rations militaires aux détenus.

"Lorsque je l’ai vu pour la dernière fois, je n’avais pas encore quinze ans et sa disparition a été une déchirure. Mais j’entends encore sa voix, calme et posée, qui nous parlait des règles de la vie, de la loyauté, du courage et de la volonté."

Pour des organismes rongés par des mois de privation, cet afflux soudain de nourriture est un choc mortel. Plus de 13 000 prisonniers succombent dans les jours qui suivent la libération. Charles Buchet fait partie de ces victimes. Il s'éteint le 19 avril 1945, quatre jours après avoir retrouvé la liberté.

Malgré l'immense douleur, ses quatre fils ont su honorer sa mémoire. Trois d'entre eux, Jean, Claude et Léo, ont mené de brillantes carrières. Le quatrième, Charles, dit "Charly", a marché sur les traces de son père. Il est devenu une figure centrale de la rédaction d'un nouveau journal qui allait naître des cendres de la guerre, imprimé sur les mêmes rotatives que L'Éclaireur : Nice-Matin. L'héritage de courage et d'intégrité du baron Buchet continue ainsi de vivre.